僕は結構珍しいお仕事で「Lightwave3D」を使っている『Lightwaver(死語&絶滅危惧種)』です。

そこで、「Lightwave3D」のいいところ・ダメなところを紹介したいと思います!!

「開発止まったか…!?」と世間では言われてたり、業界のベテランな方と話すと「まだLightwaveって残ってたんですね!」と言われるようなソフトですが、何がいいのかを知ることで、他のソフトを使う際も役立てる発想があるんではないかと思います。(もはや新規で入ってくる人は期待していないです笑)

この記事を読めば、あなたも「Lightwaverっぽい発想」ができるようになるかもしれません!

「Lightwave3D」って?

今や時代は「Blender」なので知らない方も多いかと思いますが、「Blender」とか「Maya」とか「3dsMax」と一緒でトータルで3DCGの制作を行うことのできる「統合型3DCGソフト」です。「DCCツール」とか言ったりもしますね。

十数年前(下手すると二十数年前?)は「統合型3DCGソフト」と言えば、

- Maya

- 3dsMax

- Softimage XSI

- Lightwave

と並び称された(本当か?)、プロの使用にも耐えうる3DCGソフトです。

Lightwaveを使っている人のことを『Lightwaver』って呼ぶんですよ。

Lightwaveはその開発経緯からもインディーズっぽい感じがあるんですが、こういうところがまさに「Lightwaveっぽい」ところです。(ちょっと抜けてるところがある子を可愛がるような気持ちで言ってると思ってください)

かの有名な映画監督の「新海誠さん」や、ゲームデザイナーの「上田文人さん」、国会議員になった漫画家の「赤松健さん」も『Lightwaver』なんですよ!

(今は使っているか知りませんが…)

他にも「グランツーリスモの1、2」とか、映画「タイタニック」とかでも「Lightwave」を使っていたみたいです。

なぜLightwaveを使うのか?

世間のアニメCGは「3dsMax」か「Maya」か「Blender」かと言われている中、「なぜLightwaveを使うのか」というと、当然使い勝手がいいからなんですね。

ざっくり特徴を言うならば、Lightwaveは「シンプルで直感的にわかりやすいソフト」なんです。

僕は一応「Maya」「3dsMax」「MODO」「Blender」、古くは「Shade」なんかも触ってましたが、ダントツにシンプルでわかりやすくて覚えやすかったのは「Lightwave」です。

「Lightwave」は最初独学で覚えましたが、概念が一番スッと入ってきて、映像を作るところまで早くたどり着けました。

Autodesk系は機能が多く、工程が複雑だったり、データが壊れやすくて煩雑になりがちなのですが、Lightwaveはそこがシンプルで柔軟性があります。

その分「複雑なこと」をするには向いてなかったり、「高度なレンダリング」とかも難しかったりするのですが、「アニメCG」で使う分には必要十分です。

「テクニカルは弱いけど、センスのある人」というのが一定数いるのですが、Lightwaveはそんな人も手軽に扱える3Dツールだと思います。

(もちろん相対的なもので、ある程度のテクニカル力は必要ですが…)

それと、Autodesk系のソフトと大きく違うのはプロが使える中ではコスパがいい点です。

今や「Blender」がいるので、無料には勝てませんが。

それでは、そんなLightwaveの「シンプルで直感的にわかりやすく、使い勝手がいい部分」を紹介しつつ、「何がいいのか?悪いのか?」を考えてみたいと思います!

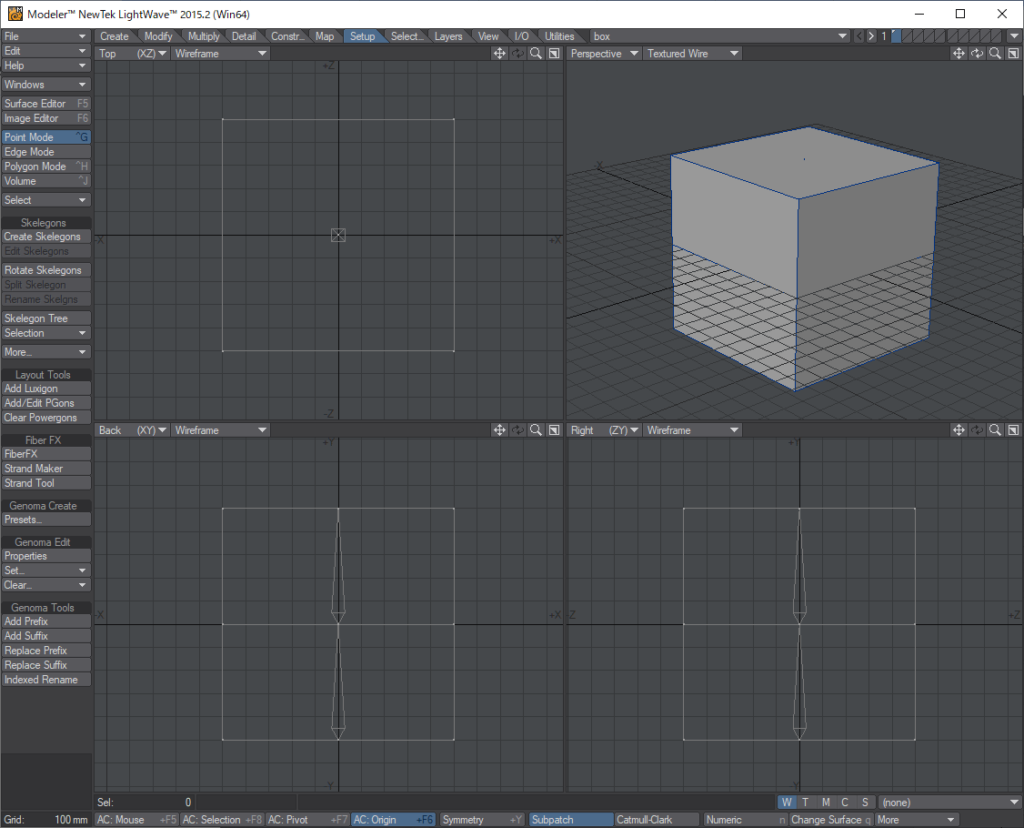

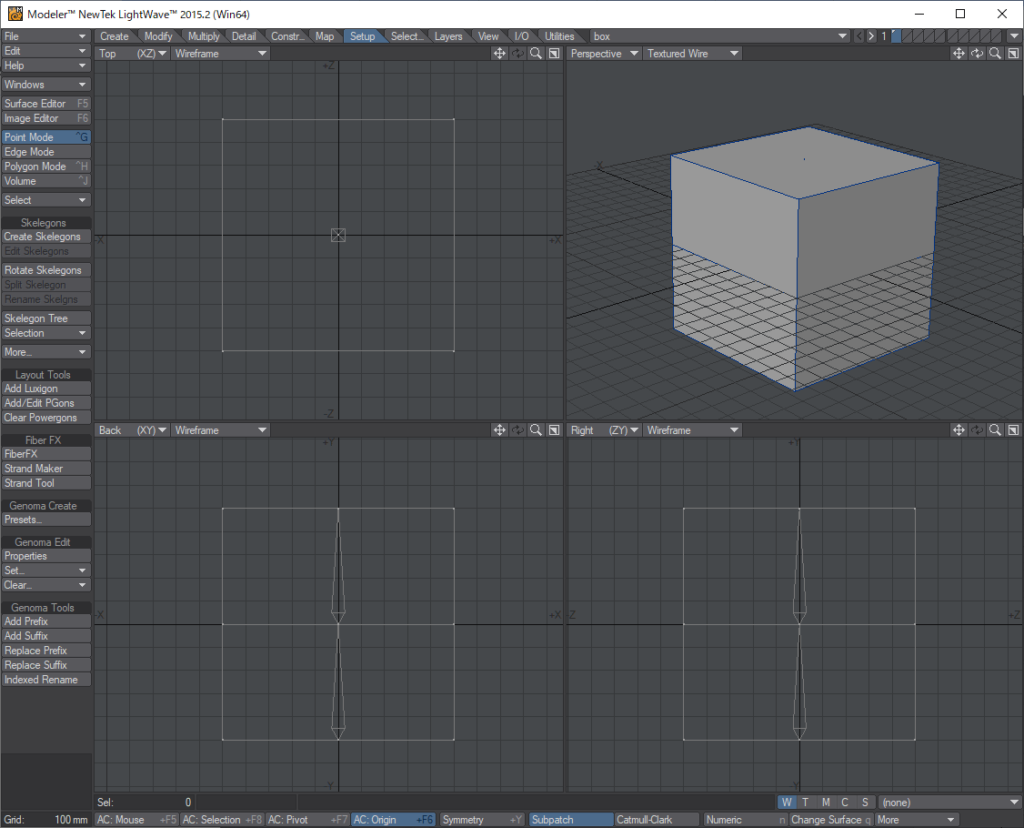

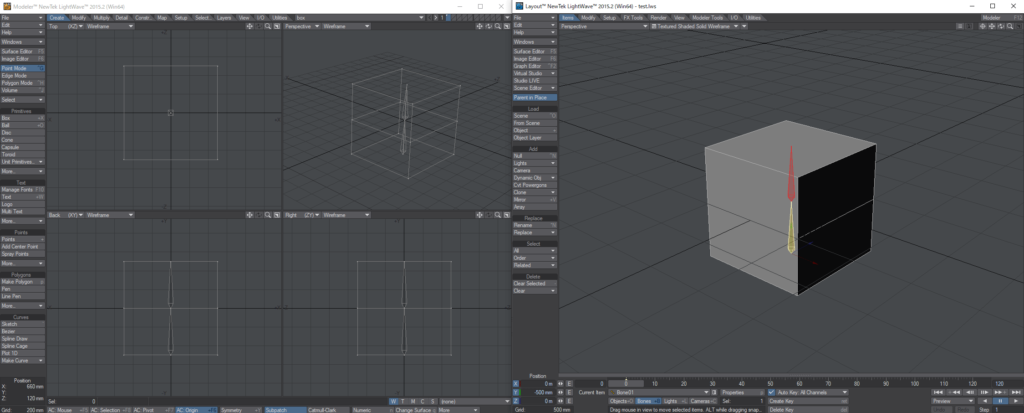

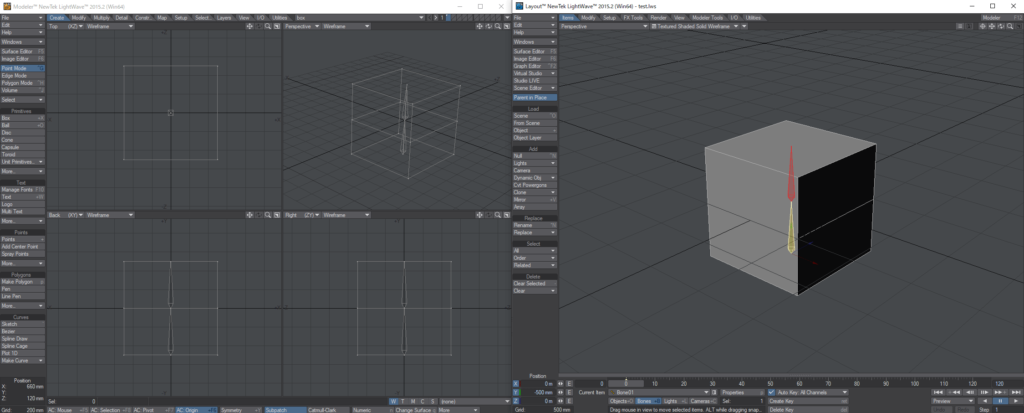

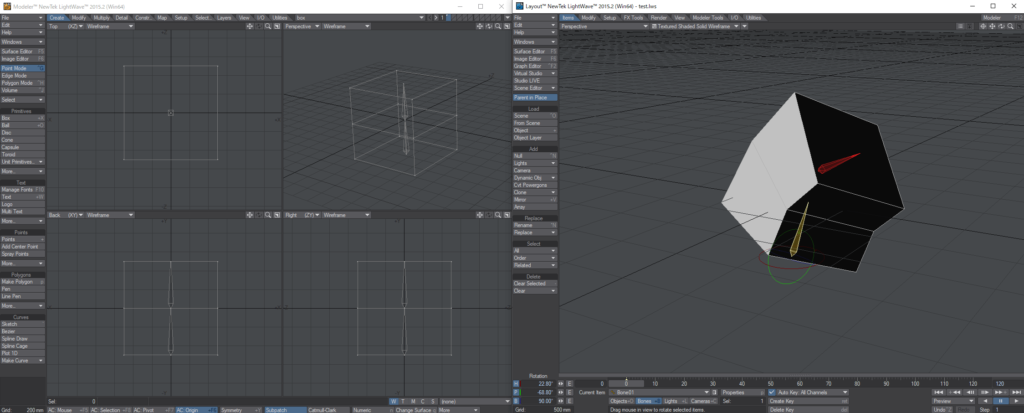

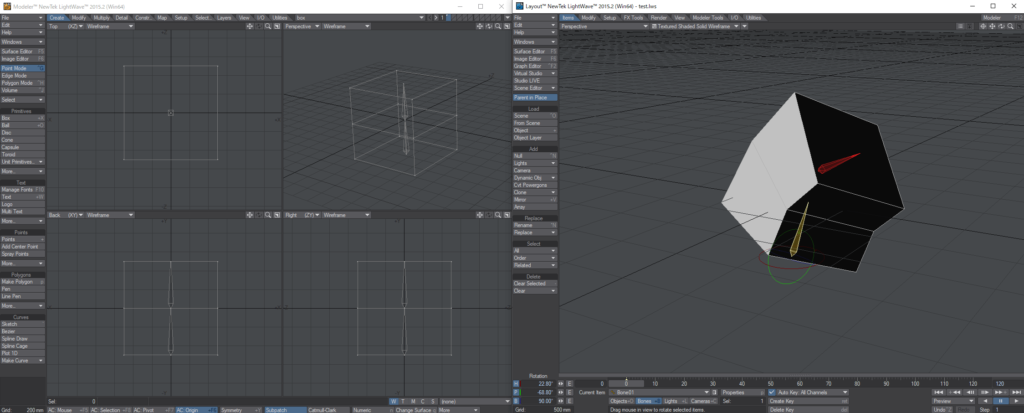

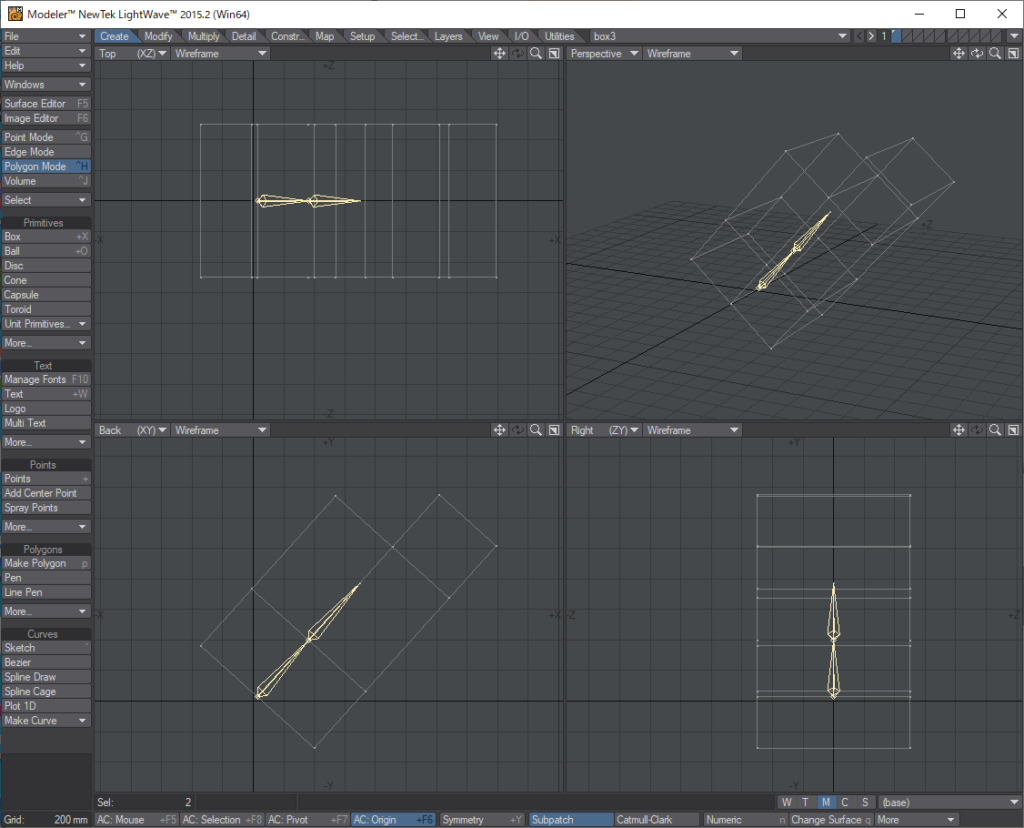

①ModelerとLayoutに分かれている

「最大の長所」でもあり、「最大の短所」とも言えるのが、Lightwaveの最大の特徴でもある

「Modeler」という「モデリング作業用のソフト」

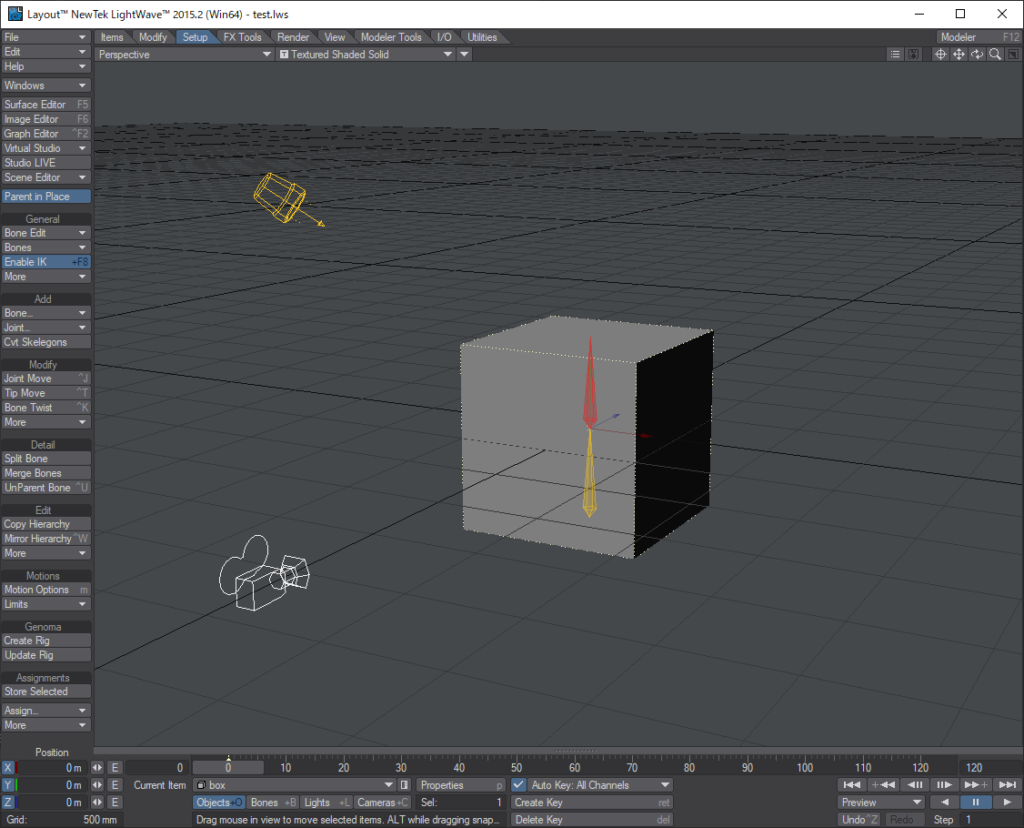

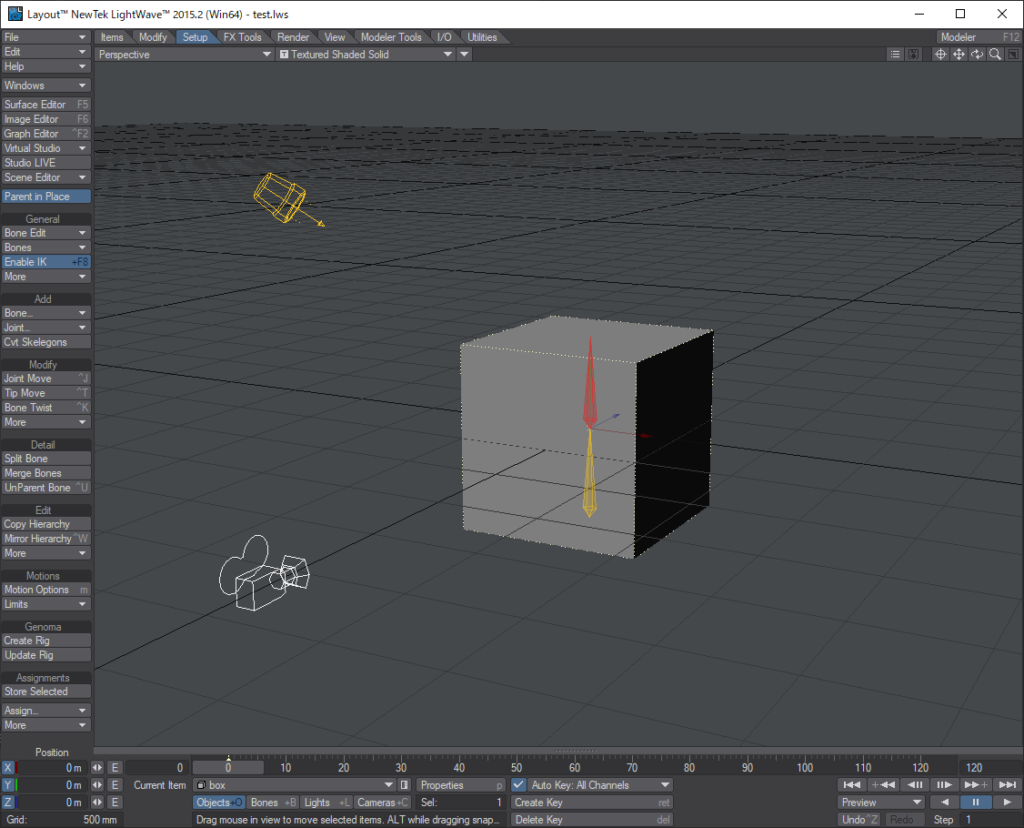

「Layout」という「アニメーション・ライティング・レンダリング作業用のソフト」

この2つに分かれている点です。(セットアップはどっちにもまたいでいます)

このシステムのいいところその1:参照が強力

「Modelerで作ったモデル(lwoデータ)をLayoutで参照読み込みしてアニメーションを付ける(lwsデータ)」という感じです。他の「DCCツール」では明示的に「参照読み込み」をしないとこの構造にはなりませんが、Lightwaveはこれが標準になっています。

なので、モデルの「バージョン更新」や「モデルの置き換え」が非常にしやすいんですね。

アニメーション作業をしているとわかるのですが、アニメーション付け始めてから色々とセットアップやモデルの粗が見つかることが多いので、「後から修正できる」というのは強みです。

他のソフトでもできるにはできるのですが、基幹システムでないからか、以下のようなことがよく起こります。

- ちょっといじくると読み込み先のシーンで設定が崩れる

- 参照元のシーンに複雑な要素が少しでも入ってしまっているとエラーを起こす

同じようなことができるにはできますし、プラグイン開発をすればより手軽にすることも可能かもしれませんが、「デフォルトの状態でのお手軽さ、専門的知識がなくてもできる」という点では、Lightwaveに勝てるソフトはまだ見てないです。

Lightwaveはこの辺りが「シンプルで壊れにくい」のが特徴と言えます。

これはソフトウェア設計的に言うと、「Modeler」というソフトが分かれていて「lwo」というデータが存在することで、できる設定項目(lwoの仕様)が明確であることから起因していると思います。

多くのことを参照できてしまうと、複雑な分、データとして壊れる要因を含みやすいと想定されます。

「これはモデルのデータ」って、見た目で認識できるのも単純でわかりやすいですよね。

Pixarは「USD」を使って「より高度な参照システム」を組んでるようですが、「後から調整できる」と思いながら作業できるというのは、そのくらい有益なんです。

「リテイク」とか「後々になって直したい」って絶対出るんですよ。

このシステムのいいところその2:作業工程が明確、各工程向けのUI

「Modeler」「Layout」それぞれのソフトの役割が明確なので、作業工程が明確でわかりやすいです。

また、その作業向きにUIの設計がされていて、作業しやすいと言えます。

最近ではモデリング向け、アニメーション向け、シミュレーション向け、ライティング・レンダリング向けなど、作業工程によって専門的なソフトがあります。

これは作業工程が明確になると同時に、ショートカットなどもそれ専用に割り当てられて、動きがシンプルでわかりやすくなります。

BlenderやMODOには「パイプラインレイアウトタブ」があり、作業工程によってUIを変更することができますが、あれがアプリケーションごと分かれている感覚かと思います。

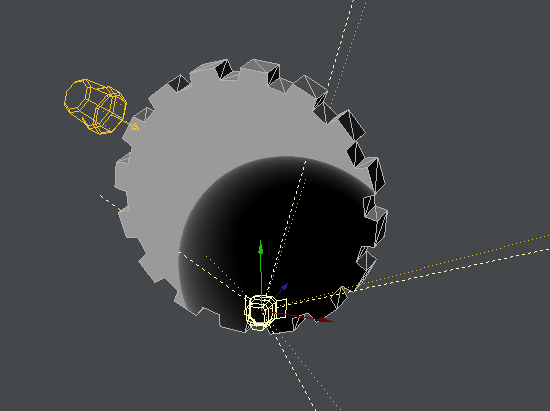

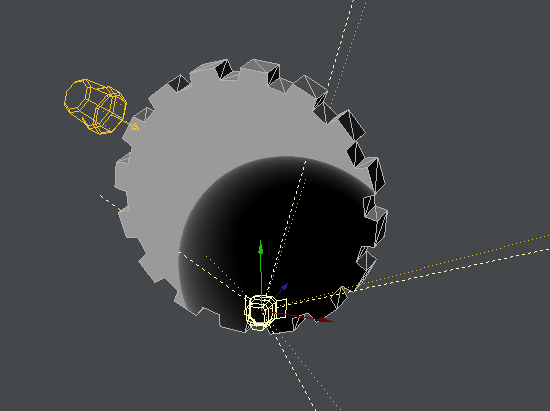

例えば、Layoutの特徴的なUIの動きとしては、アイテムを選択した状態で、

- 何もないところを「左ドラッグ」で「XZ平面」に動きます。

- 何もないところを「右ドラッグ」で「Y軸」に動きます。

何かを配置・動かす際って、人間の知覚的に「平面的に動かすか」「上下に動かすか」だと思うんですが、それがそのままUIになっているところが直感的だと思います。

このシステムのいいところその3:軽い

明確に検証したわけではありませんが、アニメーション時の動作(Layout)が軽いと思います。

色んな所で見たり聞く話では、システム的に分けた方がメモリ効率がいいらしいです。

「軽さ」は非常に重要な要素で、それだけ直感的にトライ&エラーもしやすくなります。

このシステムのダメなところ:作業工程が分断化される、またぐ要素が出てくる

「セットアップ」をしているとわかりやすいのですが、他のソフトでは変形結果を確認しながらウェイト調整ができると思います。これがLightwaveは標準ではできません。(プラグインを使えば可能ですが)

こういった感じで、ModelerとLayoutが分かれていることにより、面倒なことも多々あります。

これを解決するためにLightwave COREという統合計画とかもあったのですが、失敗しちゃったみたいです。(Lightwaveっぽい)

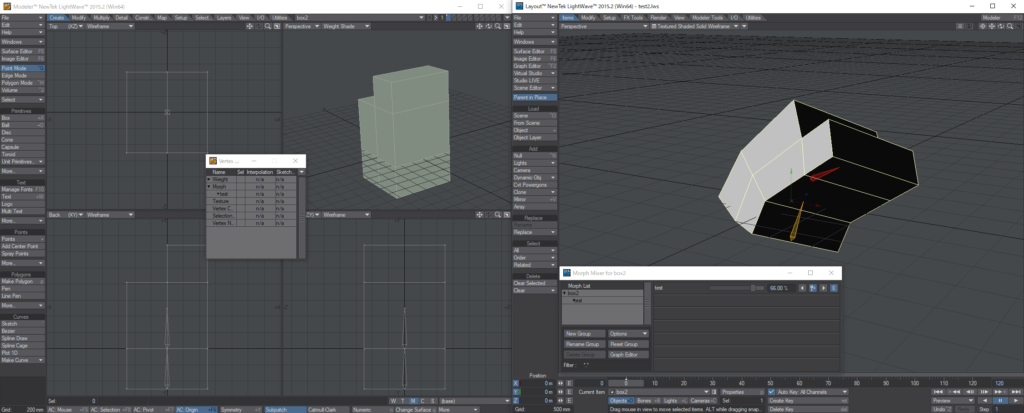

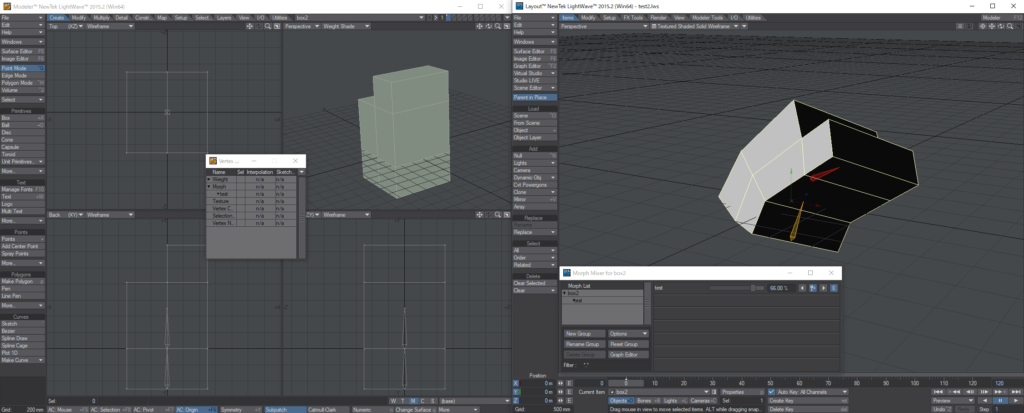

②頂点マップ

UV、ウェイト、モーフ(ブレンドシェイプ)など「頂点への付加情報」の設定ができるのは他のソフトも一緒なのですが、この「頂点情報の持ち方」がAutodesk系とLightwaveは少し違います。

(厳密にいえば、MODOとBlenderはLightwaveと同じようなことができます)

「Maya」や「3dsMax」は「頂点情報」が別ノード・モディファイヤになっていて、「オブジェクトの頂点番号」やその他の要素を参照して「ウェイト・モーフ(ブレンドシェイプ)などの頂点情報」が付いています。

なので、セットアップをした後に「形状(トポロジー)の編集」などを行って「頂点番号」が変わってしまったり、下手に形状をいじったりすると、「頂点情報」が上手く適用できなくなってしまって、「せっかく作ったものが壊れてしまう」という問題があります。

とても「破壊的」な編集になるということですね。

これを「非破壊的」に編集できるのが「Lightwave」です。

モデルを少し編集したくらいなら、元の形状から補間してくれます。

この「頂点マップ」と「参照が強力」という要素を合わせると、「後から調整」がすごく効くようになります。

例えば、こんな感じです。

- ちょっとしたパターン違いのモデルなんかを手軽に作ったり

- 後からモーフ(ブレンドシェイプ)を足して、それをすぐに反映させたり

- アニメーションが進んでいる最中でも、モデルやウェイトのエラーがあったらすぐ直せたり

この辺の「当たり前にやりたいことが、普通に直感的にできる」のがLightwaveのいいところです。

また、モデルが情報を持っているので、使いまわしでモデルを作るときもとても早く作れます。

手とかをパーツで素体を作っておくと、形状を変更してもウェイトの使い回しが効きます。

他にも、使いまわしがしやすい要因として、「スケルトン」を「モデル形状」と一緒に変形できたりもします。(Layout上でスケルトンを再生成する必要はありますが)

③直感的

「力技でそれっぽく」が結構できる

ある程度「力技」でそれっぽいことができる、これがLightwaveの魅力の一つです。

上記のように「壊れにくい」「後修正が効きやすい」という性質を持っているのに加えて、直感的なツールが多かったり、とりあえずマイナスにすれば反対の動きをしてみたり、他のソフトだとエラーを起こしそうな操作も結構いけたりするので、テクニカルに弱い人でもすぐに慣れることができます。

「Modeler」と「Layout」に分かれていることによるアイテムの扱いの明確さによって、シーン上の各要素の扱いなどもシンプルでわかりやすいです。

複雑なことができなくても、案外「アニメCG」に必要な要素は作れます。

パーティクルとか、その他諸々含めて、映像を作れるだけの機能はなんだかんだ付いています。

※Houdiniでやるような高度なシミュレーションとかはできませんが。

複雑なことは苦手ですが、単純な要素を組み合わせたり、詰めていくことによって、「ある程度それっぽくする」ことが得意です。例えば、セットアップも複雑なリグを組むのではなく、こういった発想が「Lightwave」っぽいです。

- 「スケルトン」と「モーフ」と「ディスプレイス」で何とかする

- なんでも対応できるようにするのではなく、そのカット専用で自分で組み替える

階層型のシステム

Lightwaveは階層型というのか、ある対象の中に機能があるイメージです。

これはイメージが掴みやすく、ある意味「機能」が揃っているので、シンプルでわかりやすいのが特徴です。

最近のモダンなシステムは「全てがノード」みたいな感じで、「いかに要素を組み合わせて構築していくか」というような考え方が主流なのですが、これはテクニカルな力が相当求められます。(複雑なことをするにはこっちの方がいいんですが)

Lightwaveにも「ノード」の機能はあるのですが、部分部分での実装になっていて、いわゆるほぼ全ての要素がノードとして扱えるような「Houdini」とか「Maya」とか「Blender」とか「MODO」のようなソフトと比べて取り回しがしにくいと思います。

表現ベースで考える

「Lightwave」は「物理ベース」で考える人よりも「表現ベース」で考える人の方が向いているソフトだと思います。

シミュレーションとか、正確なライティングとか、複雑なリギングとかは「Houdini」とか「Maya」とかを使った方がいいと思うのですが、「ある程度それっぽい」でよければ「Lightwave」は素早く直感的に作れるんです。

なので、「Lightwave」の発想の仕方は「アニメCG」に向いていると思うんです。

「アニメ」って「それっぽい」が重要なので。

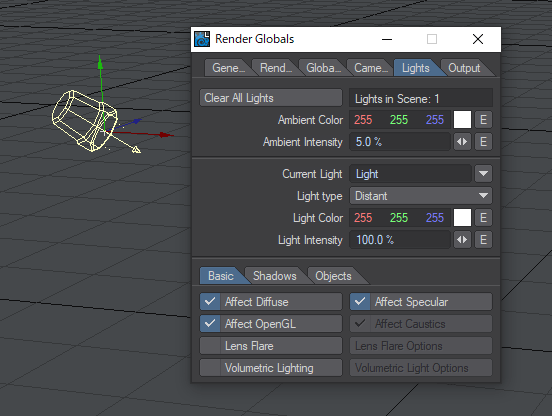

「Lightwave 2018」からCGっぽい要素が入ってきたのですが、「Lightwave 2015」までが特に直感的でした。

例えば、「ライトの単位」とかも「100%」みたいな謎のパーセント表記でしたし、「-100%」みたいマイナスの値にすると光を吸収して暗くなるみたいな謎のライトまで生成できました。

「明るくしたい!」「ここは暗くしたい!」みたいな直感に答えられる機能が多いイメージです。

あと、地味なところですが、ソフトの起動が早いのもいいところです。

思いついたらパッと起動したいですよね。

AdobeとかAutodesk系はなんであんなに起動に時間がかかるのか…

Lightwaveならではの機能

キーの打ち方が独特

Lightwaveは他のソフトには見られないキーの打ち方・概念をしています。

それが「Enter2回打ち」と「子孫打ち」です。

Enter2回打ち

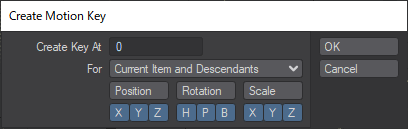

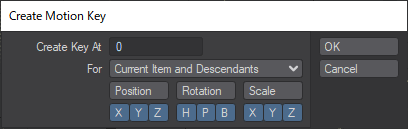

Lightwave(Layout)はキーを打つショートカットが「Enter」、キーを消すショートカットが「Delete」になっています。

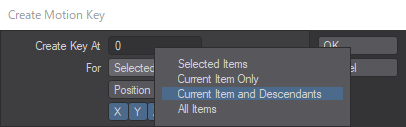

それぞれに対して出てくるのかこのUIです。

「Create Key At」の部分で「現在のアイテムのTransformの値」を対象フレームにキー打ちすることができます。

(デフォルトでは「カレントフレーム」の値が入るので、今のところにキーが打たれるという感じです)

これが地味に便利で、直感的にアニメーション作業ができます。

「タイムラインでいじればいいじゃん」と思うと思いますが、「早さ」が違うんです!

感覚的には「タイムラインでいじる」というのは、Premiereでキーボードをほぼ使わずに編集してるのと同じ気分です。

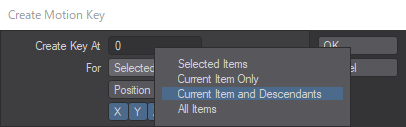

子孫打ち

Lightwaveには「子孫打ち」という「選択しているアイテムとその子階層にキーを打つ」という概念があります。

これがあると「FK」のセットアップをしている際に非常にアニメーションが付けやすいです。

リミテッドCGアニメの

- 「絵作りベース」

- 「原画」と「動画」で管理するような「Pose to Pose」の付け方

- 「枚数が少ない」

という場合、リアルなCGアニメーションのようなグラフエディタをこねくり回す付け方ではなく、ポーズベースで一括キー管理をすることが多いです。

ソフトによってはキャラクタベースで一括でキーを打てるような機能が付いているものもありますが、Lightwaveの場合は特別な設定をしなくても、「ルート」となるアイテムを選択して「子孫打ち」をすれば、キャラクターごとに一括でキーを打つこともできますし、一括でキーを移動、コピー、削除が通常のキーを打つ感覚でできます。

あとは、なんか単純に「タンタンッ」って叩くのが、「キー打ってる!」って感じがするのと、なんとなく楽しい感じがするというおまけ付きです。

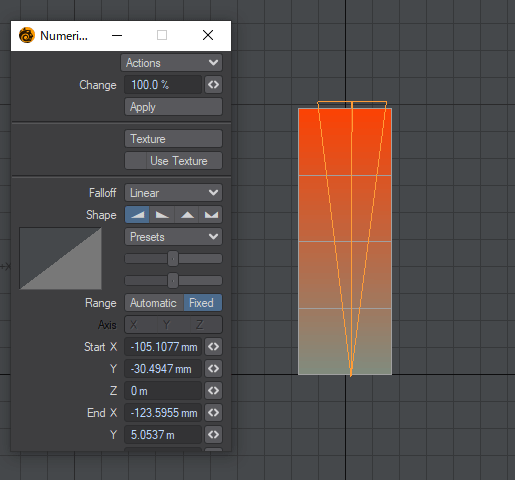

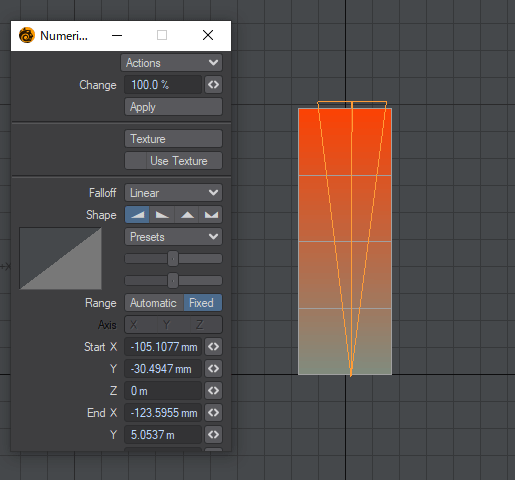

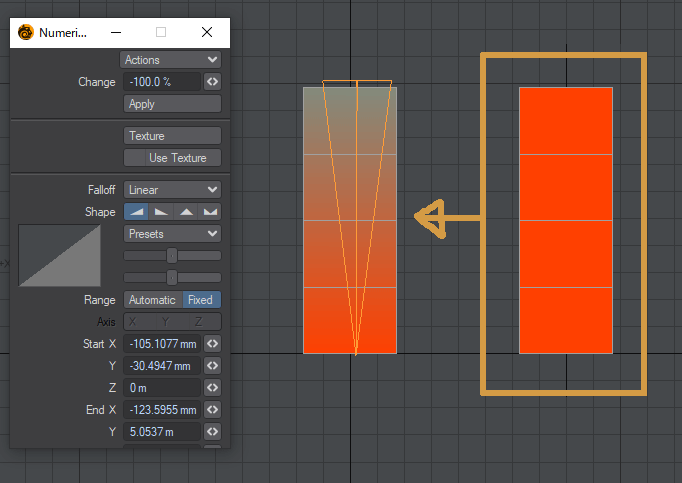

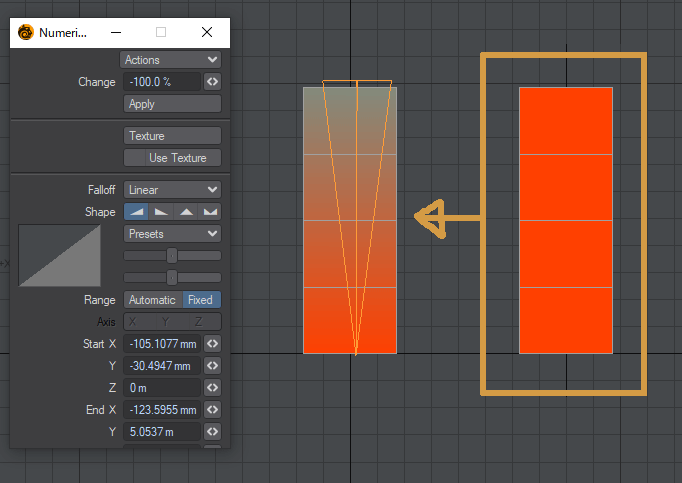

フォールオフ(減衰)

「フォールオフ」に関してはぶっちゃけ「MODO」の方が強いのですが、「Lightwave」と「MODO」の初期開発者は一緒なので、同系列ということで…

「フォールオフ」はフォールオフ用のハンドルを出して調整することで、「グラデーションをかけること」ができます。

かつ、この「グラデーション」を様々な要素に適用することができます。

一般的な機能のように見えますが、「Maya」や「3dsMax」や「Blender」には、「ブラシ」でふわっとさせることはできても、「Lightwave」や「MODO」のように「フォールオフ」として様々な種類を選んだり、「フォールオフの位置」を別途調整することがができません。(誰か知ってたら教えてください…!)

まとめ

ここに書いた以外にも色々特徴はあるのですが、総じて「シンプルで直感的」というのがLightwaveのいいところです。

他のソフトに行くと、「なぜあの超シンプルな機能がないんだ…プログラマーが書いたらすぐ作れそうなのに…」みたいな機能がないことが往々にしてあります。

「これから3Dを覚える」という人が「Lightwave」を使うっていうことはなかなかレアかと思います。

(資料の多さとか、今後の期待感的に見ても、今の初心者の方は他のツールを選択することをオススメします…!)

ですが、「Lightwave」の概念の「いいところ」が他のソフトを使う上での参考になれば幸いです。

コメント

コメント一覧 (2件)

上田さんはまだLWを使ってるハズ。本編のデータはMAYAかもしれないけど。あと水崎さんトコ(神風動画系列)は全然LWだったり

上田さんまだLW使われてるんですね…!

周りに優秀なスタッフがいそうなので、もうスタジオ的にMayaとかに移行させられてるのかと思ってました!

あの立ち位置だとある意味指示出し用として割り切ってそうですね。

神風さんは相変わらずLWですね!